近年来我国医药新政频出:带量采购、医保目录与基药目录调整、加入ICH、仿制药及疗效的一致性评价、新药审批制度改革、两票制、推行MAH、实施默示许可制度等等,这些医药新政的基本精神是鼓励创新、引导创新、倒逼创新。2020年中国NMPA批准的新药41个,其中仅有1/3新药是中国医药企业申请,且多为仿制药和中药,真正的“全球新”创新药很少。2020年FDA批准的新药50个, EMA批准的新药30个, PMDA批准上市的新药38个,其中没有一家中国企业申请的新药,中国医药研发创新能力还相当有限,探讨中国医药研发创新的阻制因素,促进新药研发意义重大。就目前中国医药研发创新环境而言,影响中国医药研发创新的原因很多,至少包括如下几个方面。

1. 缺乏巨型跨国公司的整合作用

巨型医药跨国公司的发展水平是医药产业发展水平和医药研发创新水平的标尺。全球医药和生物技术产业中,最大的25个公司的销售收入从2006年的4479亿美元上升到了2015年的5689亿美元,其占全球医药与生物技术产业全部销售收入的比重从83.33%变为73.43%,虽然占比下降,但仍然保持在73%以上。 TOP25的平均销售收入也从179亿元增加到228亿美元(见表1)。

巨型医药跨国公司依靠规模和研发优势在不同的医药产业集群内布局研发机构、生产组织、营销机构或相关的办事机构,使自身成为了各产业集群的重要组成部分,进而充分利用不同医药产业集群的优势资源,吸收不同集群的技术,开拓不同集群的腹地市场,营造合理的研发网络、生产网络、营销网络和信息网络,有效地提升了自身研发创新能力。如辉瑞、强生等凭借自己的规模优势,在全球主要医药产业集群遍设子公司或分支机构以提升研发能力并获得广泛的销售市场。在此过程中,跨国公司及其子公司迎合所在集群的发展,不断调整研发创新战略,提升自身研发创新能力,也提升了本国医药产业整体的研发创新能力。

相比之下,我国医药产业集群中的核心企业规模有限,国际化程度低。如与海外跨国公司相比,恒瑞、华海、上医药、复星、海正、扬子江等规模仍然较小,它们的技术水平、研发水平、研发实力和研发能力也不太高,组织和动用全球医药研发资源的能力有限,难以大规模的广泛开展高投入、高风险的新药研发,制约了中国行业医药行研发创新的发展。

2. 缺乏一流的大学与研发机构强力支持

欧美医药企业生发的经验表明,大学、研发机构是医药专利技术产生的重要“母机”。欧美的许多医药企业本是大学或研发机构生发的实体,条件成熟后脱离母体而成为独立的企业,或者是大学或研发机构为了产业化其研发成果而以相关成果与投资公司或其它有关企业或个人共同组建的企业。因此,大学、国家实验室、大型研发机构集聚区往往形成强大的研发创新能力。大学和研发机构越强,研发成果质量越高,数量越多,它们的附属机构也越多,就会形成众多医药企业,尤其会形成众多的医药技术公司,进而形成高等级的研发型医药企业群。如英国的剑桥大学、牛津大学即各自形成了发达的医药企业群,具有很强的研发创新能力.美国医药产业研发能力最强,与其具有全球最多的国际一流大学息息相关。如2007-2011年世界最有影响的50所大学中美国有34所,而中国的大学无法在其中占有一席之地。从50所大学的科学出版物的引用所表达学术研究热点,可以看出,美国主要是农生科学、生物化学基因和分子生物学,神经科学、药学等。而在这些领域,美国大学牢牢占居着30%左右的份额[1]。这是美国医药产业科技体系牢牢控制关键产业研发的根本和凭借,是控制医药产业链条上游研发设计的根本原因。这一环节带来新技术的数量、结构、更换节律控制着产业创新的规模、速度和水平。

美国的新泽西州、宾州、纽约州、北卡罗来纳州、加利福尼亚州、马萨诸塞州等医药产业集群的形成和强大的研发能力也与这些州密集分布着世界一流的大学和国家实验室等形成的大型研发机构群有着密切关系。由于这些集群有着很好的发展环境与增长潜力,许多大型医药企业特别是跨国公司争相在其中布局子公司、研发机构或者进行购并或组建战略联盟等活动,进一步强化了集群之间的研发创新联系。大学和研发机构源源不断的新知识、新理论、新发明和新专利不断滋养着集群企业同时,也源源不断地获取集群医药企业研发资金支持,接受医药企业的研发创新需求,形成了不断升级的产学研协同创新。

目前,我国主要医药产业研发集聚区的研发创新也得益于我国相关重点大学和研究机构的大力支持。如长三角、大湾区等是当前中国医药技术研发创新最强的地区。这里有中科院上海分院、中国药科大学、南京大学、上海交通大学、复旦大学、同济大学、浙江大学、中山大学、南方科技大学、香港中文大学、香港城市大学、香港科技大学等及数十家医药类国家重点实验室和工程中心,吸引集聚了大量医药企业,成为我国最重要的医药产业研发创新中心。但总体而言,我国医药研究机构和大学与世界一流的医药研发机构和大学还存在一些差距, 支持医药产业的一流大学及国家重点实验室和各类其它研发机构孵化的化学药物公司较少,产学研结合及产业化水平不高,且长期以来我国医药研发主要以仿制研发为主,这严重限制了医药行业的研发创新。

3. 缺乏高水平的CRO

CRO(Contract Research Orgnization,合同研究组织)是一类学术性或商业性的科研机构,它通过合同的形式向制药企业提供新药研究乃至生产的各个领域和阶段的服务。CRO公司依靠自身的网络和专业化服务,可以为制药企业节省大量的新药研发经费及成本,在组织跨集群资源和项目时长袖善舞,具有推动集群互动和高效研发创新的特色机制。美国一项调查表明:由CRO承担的项目与企业自身承担的项目相比,大约可以节省30%左右(4-5个月)的时间,从而可能增加1.2亿~1.5亿美元的潜在收入。因此,越来越多的医药公司开始把药物研发外包给CRO。目前全球生物医药产业中,CRO承担了将近1/3的新药开发的组织工作,在所有的Ⅱ期和Ⅲ期临床试验中,有CRO参与的占2/3[2]。近年来,CRO服务的全球市场以每年20%~25%的速度增加。预计在未来几年内,全球医药产业将产生一个大约数千亿美元的CRO市场。

随着我国药品带量采购扩面扩容,药品大幅度降价并强烈地倒逼着制药企业重视研发创新。但是,新药研发面临着巨大的风险和投入,即使进行仿制(药)创新,也面临着技术能力、速度和成本的竞争。为了节省研发成本,缩短研发周期,提高研发创新效率,分散风险,发展研发外包成为许多医药企业的必然选择。

但是,由于起步较晚,我国CRO市场规模很小、层次很低。而且,长期以来国内CRO/CMO/CDMO主要从事低端的仿制药品的研发。因此,CRO乃至CMO/CDMO发展滞后也是制约我国医药产业研发创新不足的重要原因。

4. 新药研发不足

发达的新药研发才是医药行业总体研发创新强大的标志。但新药研发难度很大。如《自然》一项统计表明新药研发需要26亿美元,10年以上的时间。美国的经验表明,一个新药的研发大约需要25亿美元资金,15年的时间。总体而言,高风险、长时间和高投入的新药研发的基本特征。通常情况下,新药研发需要以某一大型制药企业为核心,联合其他医药研发机构、大学及企业或组织共同完成,需要动用多个医药产业集群资源,整合其力量。长期以来,我国企业大都以仿制研发为主,研发投入少,研发定位低,无法激发相关研发主体的高层次研发“抱负”,研发项目对资源的整合能力较弱,研发网络的编织稀疏而狭小,限制了医药研发创新发展。如我国从2001-2018年,国家药监局只批准了32款原研新药,每年不足1.8款。2018年,国家药监局受理1类创新药注册申请448件,涉及222个品种,其中临床申请为403件,涉及198个品种,上市申请45件,涉及24个品种[3]。2008年是我国新药创制专项的肇始之年, 2002-2008年,我国1.1类化药申报临床129个,截止2018年6月,批准上市17个,上市成功率13.2%;2009-2017年期间,1.1类申报临床424个,截止2018年,已批准临床338个,上市申请3个,已批准上市1个药物。而2001-2008年,我国治疗用生物制品(1类+2类)申报临床141个,截止2018年6月,已批准上市12个,上市成功率8.5%。2009-2017年,治疗用生物制品(1类+2类)共申报临床276个,现已批准临床165个,尚无上市批准(截至2018年2月)。可见在2008年我国开启新药创制专项后,创新药的数量并没能有效提高。

从2001-2017年,美国FDA共批准了498个新分子实体(仅指NME/NLA,不包括新制剂/新适应症/复方药物)。从2000-2018年2月中国仅批准167个,仅为总量的33.5%。进一步分析结果显示,在中国批准的药物中,基本为进口药物,其中又以相对较老的药物为多。

若从最为创新的抗体药来看,目前全球有近70个抗体药上市,市场规模上千亿美元,而我国国产抗体药只有10个左右,进口12个,销售额不到100亿;另据分析,我国抗体药面临工艺开发上的技术不到位、检测方法的差异、GMP(GOOD MANUFACTURING PRACTICES,生产质量管理规范)生产的缺陷、临床试验的经验不足等诸多问题,抗体新药很少[4]。

5. 企业对产学研的理解及发展战略层次不高

开放、专注与对新技术的渴求是推动医药产业研发创新的重要保证。这是因为,主推创新产品的企业,始终渴求技术进步,从而对高层次或深层次的产学研合作有着极大的追求。显然我国许多医药企业对此的理解,与西方发达国家相比,尚存在明显的差距。如我国大多大型集群企业的研发架构主要偏于内向型,国际化程度远远不够。而且在“能用自家的就不用别家的”的思想导引下,这些企业的研发倾向于围绕自己原有的常规产品进行,对新技术的需求不大,因此研发活动的强度和动力相对不足。另外,大多企业长期深受传统医药产业制度的影响,惯于组织众多常规药品的生产。如许多企业一个事业部就能生产一两百个常规药品,几个事业部加起来能生产的药品达五六百种,每个事业部都是饱和生产。如此“大而全”的产品结构,分散了人力、财力和物力,也使之无暇将视野聚焦在研发创新上。

6. 研发创新资产不足

所谓的研发创新资产是指一些可以进一步研发或推动研发的处于临床前的研发药物或处于上市前任意阶段的研发药物或一些专门用于研发的技术、专利、许可,乃至一些有价值的研发设计或筛选模型等,研发资产是研发创新的基础。当前,中国创新药的研发与世界发达国家平均水平有比较大的差距,创新药物资产稀缺。国内医药研发创新资产被持续高估。如1-2个first-in-class进入I期临床的公司,国外估值一般都不超过2亿美元,在中国可能会超过10亿美元。上海君实仅靠一个PD-1领先恒瑞1个月进入临床,市值达到了惊人的10.5亿美元,就是典型案例。在这种情况下,我国许多医药企业的研发创新通过购买国外研发创新资产来完成的。这种资产购买通常是国内小的医药公司购买国外大型医药公司的研发创新资产,这与国际上通常是大型医药公司并购/购买小型创新型医药公司的研发资产形成鲜明对比。如再鼎医药(Zai lab)自2014年成立后,分别从BMS许可了抗肝癌药“布立尼布”(Brivanib),从UCB许可了治疗自身免疫疾病的单抗,从赛诺菲许可了一个用于NSCLC的TKI和两种用于治疗慢性呼吸道疾病等多项创新药物,从韩美许可了用于肺癌的TKI (HM61713)。再如华领从罗氏引进2型糖尿病新药Sinogliatin(葡萄糖激酶激活剂,GKA),杭州歌礼生物从罗氏引进的丙肝药物Danoprevir,派格从辉瑞引进的葡萄糖激酶激活剂(GKA),2016年12月天境生物引进辉凌制药(Ferring Pharma)的Olamkicept(白介素IL-6通路抑制剂)(在亚洲地区针对自身免疫类适应症的开发和商业化的独家授权)。

依靠基于购买国外研发创新资产而开展新药研发,而不建立自己的研发体系,仅仅是一种商业模式,很难真正建立起核心技术平台,也很难有自己可持续发展的pipeline。同时,这些购买来的资产的可开发性和商业价值方面也存在一些风险。如跨国企业之所以把这些资产售卖可能对这些产品失去开发信心,可能存在一些缺陷无法开发成高质量的新药等等。因此,一国的医药研发创新必须推动本国研发型公司,促进小型技术创新公司加快研发创新,累积国内的研发创新资产,才是真正推动我国医药行业研发创新的关键。目前医药研发创新资产严重不足,是制约我国医药研发创新,制约新药研发的重要基础因素。

7. 研发链条不完善

从研发创新产业链来看,研发创新包括基础研发—支持生产的应用基础研发—应用技术研发及先进管理技术研发。长期以来,基础研发和概念实验主要由政府的公共资金支持,而生产技术的研发资金主要由企业或私有资金支持,而介于基础理论和应用技术之间的应用基础技术---共性技术研发薄弱,形成研发链上的“死谷”,阻碍了基础研究成果向应用技术的转化。美国研发链上明显呈现研发链条的 “死谷”,中国的这一“死谷”更加明显,无法迅速将基础研究的成果转化为应用技术,制造新药,成为阻碍医药研发的重要因素之一.

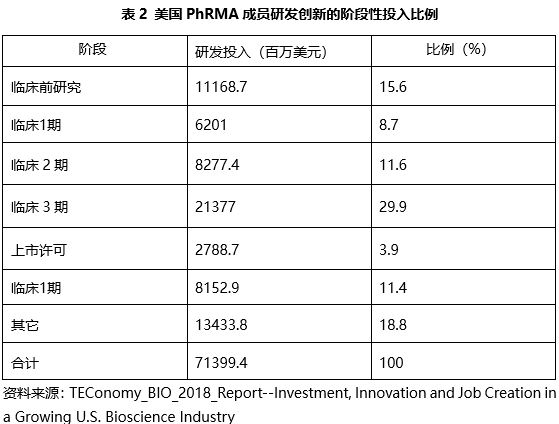

根据美国PhRMA成员研发创新的投入,不同阶段占有不同的比例(见表2),这需要不同类型的机构或企业进行研发和投入。再加上新药研发需要投资大,时间长,需要不同类型的研发者和投资者完成不断阶段的“接力”。要完成这一“接力”需要有强大的基础研发机构和大学外,还需要大量的风险投资,大量的CRO和巨型医药企业及众多的医药和生物技术类创新型小公司。目前我国在风险投资、CRO、巨型医药企业方面发育不足,造成了医药研发创新的链条不够完善,制约了我国医药行业的研发创新。

8. 研发网络不强

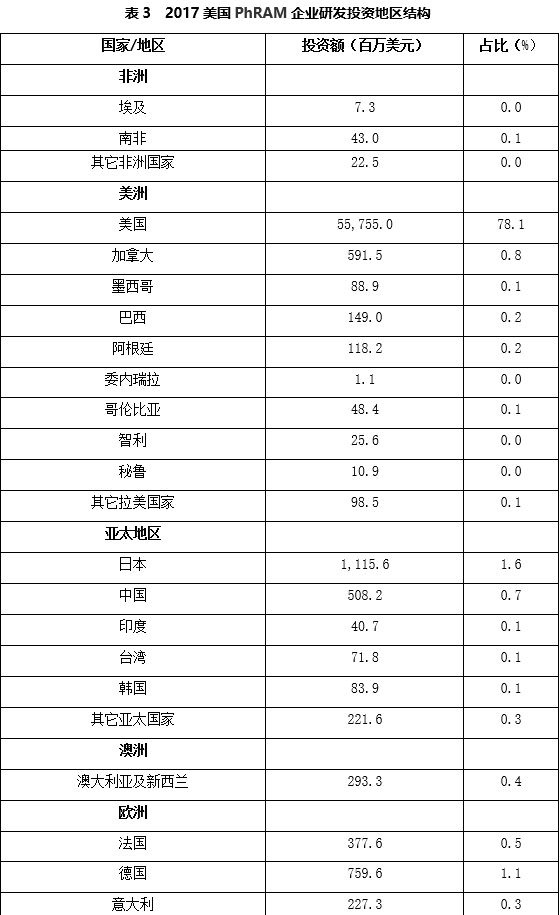

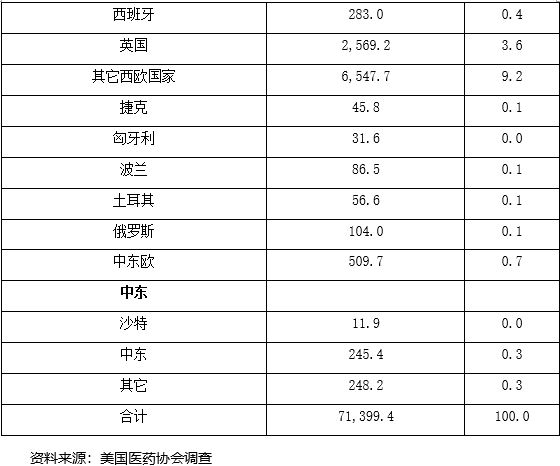

医药产业是全球性产业,强大的医药研发需要建构强大的研发网络来吸聚、动用广泛的研发资源来支持。如美国之所以在全球医药产业中占居领导地位,与其强大的全球医药研发网络支持是分不开的。如根据美国PhRAM统计,2017年美国医药研发以本土为中心,在欧洲的德国、英国、法国等欧洲国家,在日本、中国、韩国等亚太地区,在加拿大、墨西哥、阿根廷等美洲地区,在澳大利亚和新西兰等澳洲地区,乃至中东和非洲都有不同程度的投资,在全球形成了最为强大的研发网络(见表3)。目前中国缺乏发达的医药研发网络,不但没有建构起良好的国际研发创新网络,国内的医药研发网络也不够发达,这严重限制了医药行业的研发创新。

9. 研发投入不足

医药产业十研发密集型产业,研发投入是其发展的重要驱动力。如美国一致重视医药研发创新投资,自1980年代以来,美国仅PhRMA成员公司的研发投入从1980年到2017年美国医药研发投入增长了36.1倍。2017年美国仅PhRMA成员公司的研发投入达到714亿美元,NIH资助经费为262亿美元。因此PhRMA成员公司的研发投入加上美国NIH和NSF投入,总计超过1000亿美元。而中国医药产业规模以上企业的总研发投入仅为533亿人民币,相当于美国医药研发总投入的7%左右,还不及美国强生公司研发投入的80%。可见中国医药研发投入严重不足,制约了医药行业研发创新。

范纯增:上海交通大学安泰经管学院副教授、上海交通大学行业研究院医药行业研究团队负责人

[1] 资料来源:scopus custom data

[2] 资料来源:Frost&Sullivan报告

[3] 国家药监局.2018年度药品审评报告[EB/OL]( 2019-07-01) http://www.nmpa.gov.cn/WS04/CL2050/index_14.html[4] 张俊祥,李靖,丁红霞,汤黎娜. 中国坐拥7000多家药企 为什么还缺创新药?[EB/OL]( 2018-09-29) https://baijiahao.baidu.com/s?id=1612925641574975954&wfr=spider&for=pc