尽管一度中断的苏伊士运河已于2021年3月29日就恢复通航,滞留的400余艘商船也已经全部穿过苏伊士运河完成自己的航程,而事件的主角“长赐”号货船却被埃及法院发出扣船令,至今仍抛锚在大苦湖中,无法重启航程。英国保赔协会已经发出了保函,仍无济于事。主要原因是苏伊士运河管理局(SCA)提出了匪夷所思的9.16亿美元的赔偿诉求,包括3亿美元“打捞津贴”、3亿美元“声誉损失费”等。而船东日本正荣公司认为SCA的诉求中,大部分费用未告知计算基础,并缺乏相关凭证。双方认识差距太大,短期内无法达成一致。

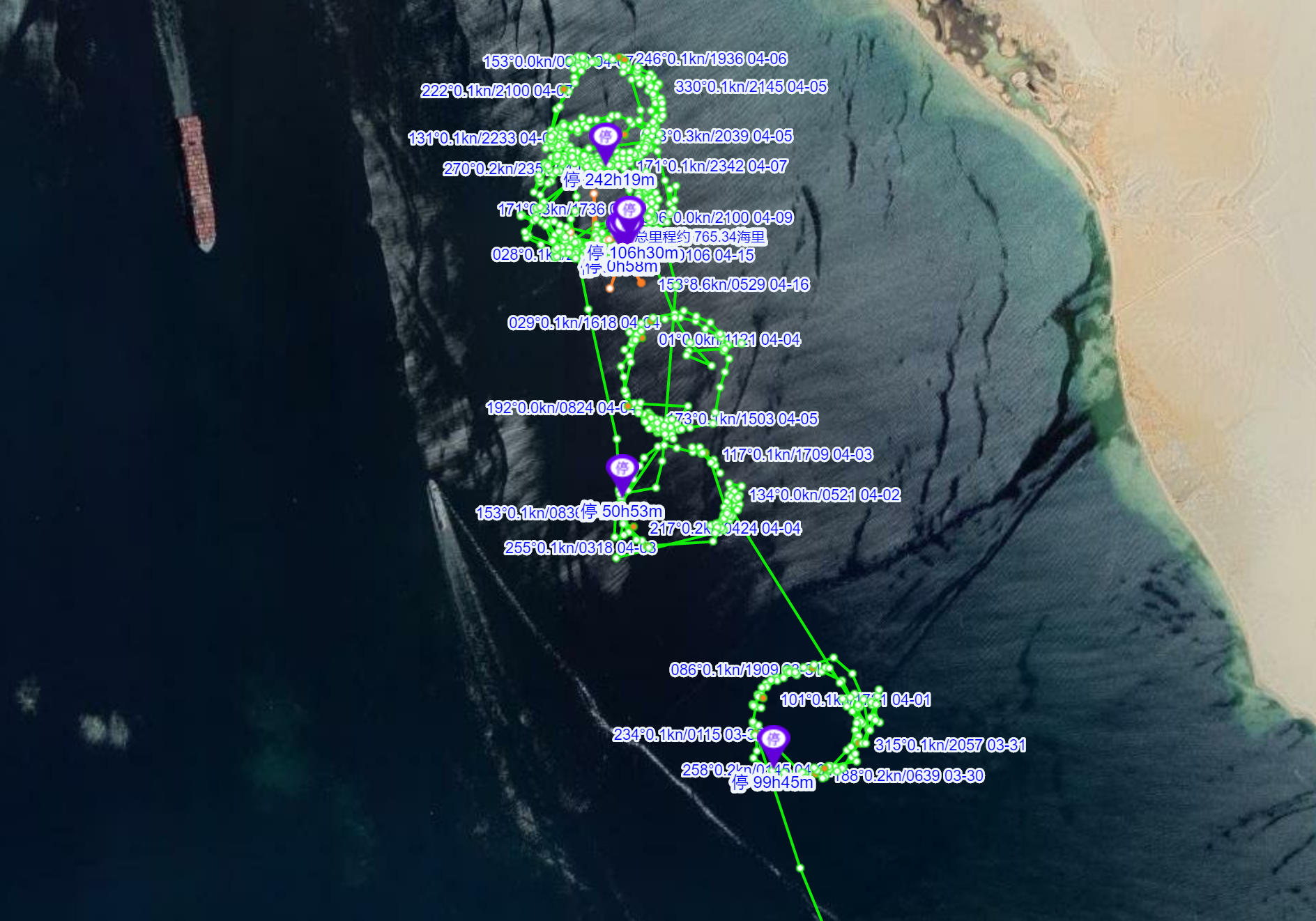

长赐号3月30日起在大苦湖内的航迹图(取自Hifleet)

为尽量减少货主的货物损失以及相应的由于货物延迟交付产生的间接损失,“长赐”号的租家,也是船上所有货物的实际承运人长荣海运于4月15日提出了船货分离方案,即在保持扣船的状态下,先将船上的货物卸下转运。但这一方案被SCA无情拒绝。无限期扣船由此演变成了无限期扣货。

到4月22日,“长赐”号的这次航程已经中断了整整30天,媒体的报道大多聚焦在9.16亿美元这一巨额索赔上,却对船上超过18000TEU货物的货主的损失关注甚少。分布在欧亚大陆两端的万名货主欲哭无泪:“我们做错了什么?要被你们如此对待!”,“你们的无限期扣船造成的货损以及产线停产损失谁来赔偿?”,“我们可以起诉你们的不履行契约和不当侵权吗?”伴随新冠疫情在欧洲的持续蔓延和印度等国的不断加剧,众多跨国企业的供应链总监在这一个月里处理的事务真正是史无前例。

据华尔街日报报道,“长赐”号上的货物大多是在中国港口装船,因而判定这些货物基本都是从中国出口。表面上看,货主们应该对货物能否早日交付都十分关注。但事实上,如果仔细观察,可以发现站在不同的立场的货主,其关注程度大相径庭,其原因很大程度上取决于贸易方式。根据当前国际上的主要贸易方式,可以将该船上的货主分为三大类。第一类就是最为普通的一般贸易下的买方和卖方,以及由买卖双方的交易行为而卷入进来的银行、保险人和贸易代理商,记为G类货主(即General trader);第二类则是加工贸易方式下的供应链管理者,记为S类货主(即Supply chain manager),以及由此卷入的供应链上的各级供应商,从原材料、零部件和产成品的加工供应商和销售供应商;第三类则是非贸易下的货主,记为N类货主(即Non-trade cargo owners),他们委托运输的货物并非贸易标的,而是自有物资和设备,例如对外承包工程所需要的工程设备和物资、参加国际展会的展品等。

在对“长赐”号上货物的货主做了这样大致的分类后,就容易了解不同种类货主在对待被困货物态度上的差异了。

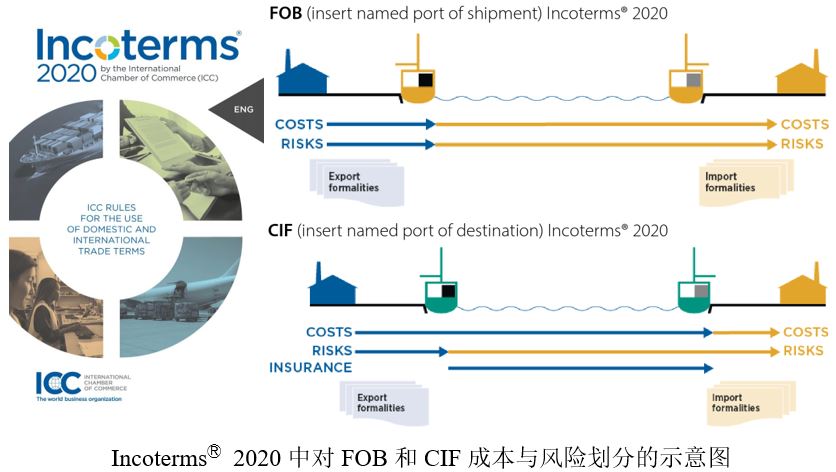

G类货主有两种:货物销售合同上的买方和卖方,以及由于货物交付给承运人后出现的提单持有人。一般国际货物销售合同上都会有贸易术语条款,尽管IncotermsⓇ 2010和IncotermsⓇ 2020都不主张买卖双方明知货物采用集装箱运输时仍采用FOB或者CIF术语,但目前国际贸易中使用这两个术语的比例还是非常高。大多数贸易商习惯依照这两个术语来约定交货方式,并认为货物一旦在装港越过船舷,并且On Board了,货物运输的风险就从卖方转移给买方。

在这种情况下,对于被困于“长赐”号上的货物,卖方完全有理由不像买方那样关注其解困的时间,因为卖方已经履行了全部的交货义务,同时向承运人或者货物运输保险人索赔的权力也已经从卖方转移到了提单持有人手中。如果买方或者提单持有人以货物延迟到达或者货物在运输途中损坏拒绝支付货款或者货款的一部分(例如尾款)给卖方,卖方完全可以向法院或者仲裁机构提起违约之诉,以寻求司法救济。

对于S类货主和N类货主就不能按照上述情况来对待了,其中的关键是:在发货人将货物交给承运人的时候,甚至直到收货人收到货物,货物的物权都不会转移!因而所谓的风险转移并不会发生,且始终都在货物所有人这里。

在供应链管理理论的推动下,中国越来越多的制造企业不断拓展“供应商管理库存VMI”的业务模式,从而扮演着S类货主的角色,且购买的保险产品大多是全球财产险,其中可能并不包含海上货物运输的相应风险,或者完全没有保险意识,没有购买任何保险。在这样的情形下,一旦遭遇到“长赐”号这样的事件,即使双方签订的订货合同里有着FOB或者CIF的条款,但是由于实施的是VMI管理模式,发货人的“风险随着货物‘越过船舷’而转移给买方”的主张能否得到支持,的确存疑。由于FOB或者CIF只是国际惯例,其规定并不具备强制性,双方当事人可以选择适用,也可以在使用时对货物交付以及物权转移的很多细节,通过特别约定来加以修改。其中关于VMI的约定就可以理解为对价格术语的部分修订。

同样在全球供应链管理理论下,即使没有实施VMI模式,也有很多OEM工厂采用来料加工模式组织生产。这种情形下,原材料、零部件供应商如果采用集装箱运输向OEM工厂送货,表面上看起来,发货人是供应商、收货人是OEM工厂,与一般贸易的模式没有差别,但实际上此时的OEM工厂即使持有提单,也不一定是物权所有人(通常此时的提单应当都是记名提单或者海运单,不应该是指示提单)。要甄别真正的物权所有人,就要看供应链的核心企业对整个供应链的组织方式了。

对N类货主而言,由于发货人和收货人一般都是同一集团下属的不同子公司,或者是收发货代理人,因而表面上分别处于起运港的发货人和处于目的港的收货人实际是同一人。这样,发货人即使将货物交给承运人并取得提单而成为提单持有人,也不意味着物权转移,更不意味着货物运输风险的转移。对于他们而言,物资、设备、展品等货物在运输途中的损失,如果没有事先购买货物运输保险的话,就只能自己承担了。

综上所述,在全球供应链管理的条件下,有相当一部分国际贸易货物的运输风险已经不再是“货物越过船舷,风险转移给买家”。既有的国际贸易制度与新型的全球供应链管理模式之间存在着规则之间的间隙,特别是对于这种突发事件的风险处置,两者之间的间隙更为突出。所以有必要感谢“长赐”号货船和苏伊士运河管理局,这次事件为全球供应链管理揭示了一个重要的难点,激励着全球供应链管理专家们对此进一步开展研究并提出切实可行的解决方案。